Botanisches:

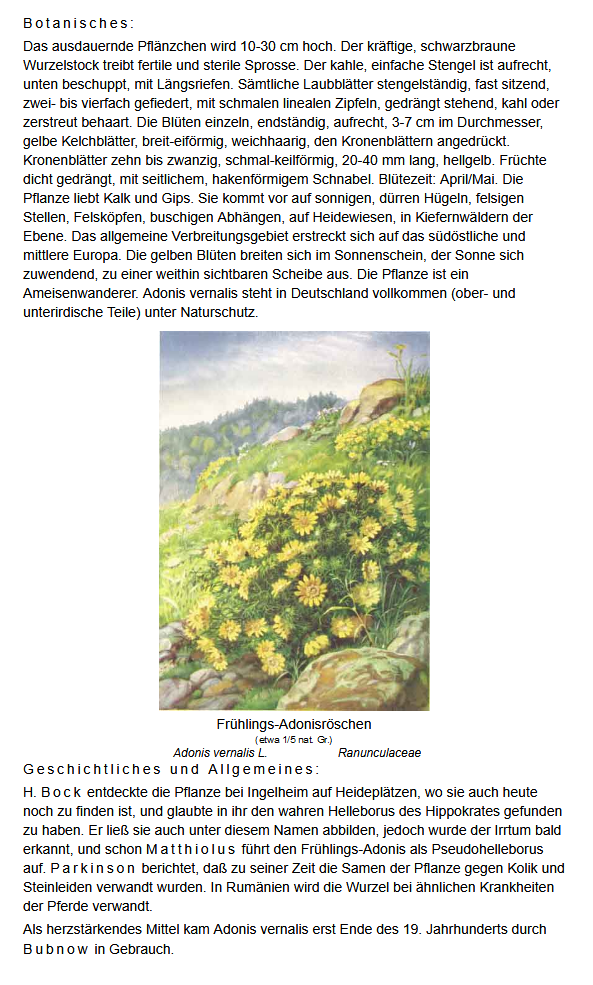

Das ausdauernde Pflänzchen wird 10–30 cm hoch. Der kräftige, schwarzbraune Wurzelstock treibt fertile und sterile Sprosse. Der kahle, einfache Stengel ist aufrecht, unten beschuppt, mit Längsriefen. Sämtliche Laubblätter stengelständig, fast sitzend, zwei- bis vierfach gefiedert, mit schmalen linealen Zipfeln, gedrängt stehend, kahl oder zerstreut behaart. Die Blüten einzeln, endständig, aufrecht, 3–7 cm im Durchmesser, gelbe Kelchblätter, breit-eiförmig, weichhaarig, den Kronenblättern angedrückt. Kronenblätter zehn bis zwanzig, schmal-keilförmig, 20–40 mm lang, hellgelb. Früchte dicht gedrängt, mit seitlichem, hakenförmigem Schnabel. Blütezeit: April/Mai. Die Pflanze liebt Kalk und Gips. Sie kommt vor auf sonnigen, dürren Hügeln, felsigen Stellen, Felsköpfen, buschigen Abhängen, auf Heidewiesen, in Kiefernwäldern der Ebene. Das allgemeine Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf das südöstliche und mittlere Europa. Die gelben Blüten breiten sich im Sonnenschein, der Sonne sich zuwendend, zu einer weithin sichtbaren Scheibe aus. Die Pflanze ist ein Ameisenwanderer. Adonis vernalis steht in Deutschland vollkommen (ober- und unterirdische Teile) unter Naturschutz.

Frühlings-Adonisröschen

(etwa 1/5 nat. Gr.)

Adonis vernalis L.

Ranunculaceae

Geschichtliches und Allgemeines:

H. Bock entdeckte die Pflanze bei Ingelheim auf Heideplätzen, wo sie auch heute noch zu finden ist, und glaubte in ihr den wahren Helleborus des Hippokrates gefunden zu haben. Er ließ sie auch unter diesem Namen abbilden, jedoch wurde der Irrtum bald erkannt, und schon Matthiolus führt den Frühlings-Adonis als Pseudohelleborus auf. Parkinson berichtet, daß zu seiner Zeit die Samen der Pflanze gegen Kolik und Steinleiden verwandt wurden. In Rumänien wird die Wurzel bei ähnlichen Krankheiten der Pferde verwandt.

Als herzstärkendes Mittel kam Adonis vernalis erst Ende des 19. Jahrhunderts durch Bubnow in Gebrauch.