Wirkung

Lonicerus1 hält Eß- und Roßkastanien bezüglich ihrer Wirkung nicht auseinander (vgl. daher bei Castanea vesca).

Matthiolus2 weiß von der Roßkastanie nur zu berichten, daß ihre Früchte “den keichenden Rossen sehr behülfflich” seien.

Die Kastanienrinde wurde nach v. Haller3 in der Armenpraxis als Ersatz der Chinarinde gegen “kalte Fieber”, außerdem als Schnupftabak zur Stärkung der Augen und gegen Lidzucken verwandt.

Auch Hufeland4 rühmt die Rinde, noch mehr aber die Früchte, als “selbst die China übertreffendes Mittel” bei asthenischen Hämorrhagien, insbesondere des Uterus und der Hämorrhoiden, bei chronischen Diarrhöen, Fluor albus, bei Schleimhusten und pituitöser Phthisis.

Hecker5 stellt die Kastanienrinde hinsichtlich ihrer Wirkung bei Wechselfieber neben die Weidenrinde.

Stephenson und Churchill6 halten dagegen noch eine Nachprüfung der Wirkung gegen Intermittens für nötig, außerdem empfehlen sie das Dekokt der Rinde zu Waschungen bei Gangrän.

Als Schnupfmittel bei Migräne wird Kastanienpulver von Osiander7 aufgeführt.

Clarus8 verordnet die Rinde als Adstringens.

Von dem aus der Rinde hergestellten Aesculin wurde bei Sumpfwechselfieber9 und intermittierenden Neuralgien10 erfolgreich Gebrauch gemacht (z. B. wurden von 28 Wechselfieber-Patienten 18 durch Gaben von 2 g Aesculin in Zuckerwasser, auf zweimal genommen, geheilt).

Das ätherische Öl aus den Früchten rühmten Genevoin und Masson11 als Topikum bei Gicht und Rheumatismus.

de Vevey12 stellte fest, daß die Roßkastanie bei der Behandlung von Hämorrhoiden und Krampfadern gute Wirkung entfalte. Durch eine spezifische Wirkung auf die Gefäßwandungen komme es zur Schrumpfung der Knoten. Er führt diese Wirkung auf das anästhesierend wirkende saponinartige Argyrin zurück. Er sah mit Aesculus auch günstige Resultate bei der Hämoptyse, die von Tracheavarizen herrührte oder von der passiven Kongestion mit Milzstauung. Diese Wirkung könnte nach ihm ebenso durch eine Beeinflussung der Gefäßwandungen wie auch durch einen hämolysierenden Saponineffekt bedingt sein, welcher die Viskosität des venösen Blutes herabsetzte und den Kreislauf erleichterte.

Leclerc13 sah auch bei Prostatahypertrophie gute Wirkung.

In neuerer Zeit hat sich Bohn14 mit den Heilkräften der Kastanie befaßt, der sie als ein Heilmittel bei katarrhalischer Veranlagung bezeichnet.

Die Volksmedizin bedient sich der Roßkastanien gegen Hämorrhoidal- und Uterusblutungen, chronischen Darmkatarrh und chronische Bronchitis15, sowie gegen Rheumatismus16. In der lettischen Volksmedizin werden getrocknete Kastanienblüten mit Spiritus extrahiert gegen Knochenschmerzen gebraucht17.

Hahnemann18 verordnete Aesculus bei spastischer Engbrüstigkeit. Hämorrhoiden, Nasenrachenkatarrh, gichtisch-rheumatische Leiden und interkurrente Anginen luetischer Natur19 zählen zu den wichtigsten Indikationen der homöopathischen Schule.

Die Samen enthalten als vorwiegend wirksame Bestandteile u. a. Fuercitrin20, ein glykosidisches Saponin (etwa 10%)21, einen Bitterstoff, der in saponinartiges Argyrenetin (Argyrin) und Glukose aufgespalten wird, und Spuren von Aesculin22, die Samenschale kristallisiertes Tannin23 und das Enzym Aesculinase24, die Rinde die Glykoside Aesculin25 (das selbst in millionenfacher Verdünnung noch blau fluoresziert)26 und Fraxin27, Gerbsäure28, Gerbstoff (1,87%)29 und Allantoin30.

Dieses Allantoin erhöht die Muskelerregbarkeit und wirkt xanthinähnlich31.

Der Gehalt an Aesculin (das in allen Teilen des Baumes nachgewiesen wurde, am meisten in der Rinde und in den Knospenschuppen) steigt mit dem Alter des Baumes32.

Nach Peipers33 Erfahrungen verhindert die Rinde die Fäulnis und Zersetzung organischer Stoffe in starkem Maße.

Verwendung in der Volksmedizin außerhalb des Deutschen Reiches (nach persönlichen Mitteilungen):

Litauen: Die Rinde gegen Dysenterie, die Fruchtschalen gegen Malaria, die Blütentinktur äußerlich gegen Rheumatismus.

Polen: Die Rinde und Blüten gegen Hämorrhoiden und Uterusblutungen.

Tschechoslowakei: Die geriebenen Früchte kocht man gegen Magenschmerzen (1). Gegen Diarrhöe trinkt man die als Kaffee zubereiteten Früchte (Mähren) (2). Die Blüten in Alkohol angesetzt, geben uns Tropfen, die man stellenweise in č.-Schlesien gegen Magenkrämpfe und Ohnmacht verwendet (3, 4). Die Rinde ist als ein Fiebermittel und als Medizin gegen Magenkrankheiten bekannt (5).

Literatur: (1) Koštál, 1901, 301; (2) Mor. Slov. II, III, 761; (3) Krčmář, Ros. Chmel. 1904, 133; (4) Svěrák, Věstník Matice Opavské 1901, č. 9, 22; (5) Polívka, Květena II. 306.

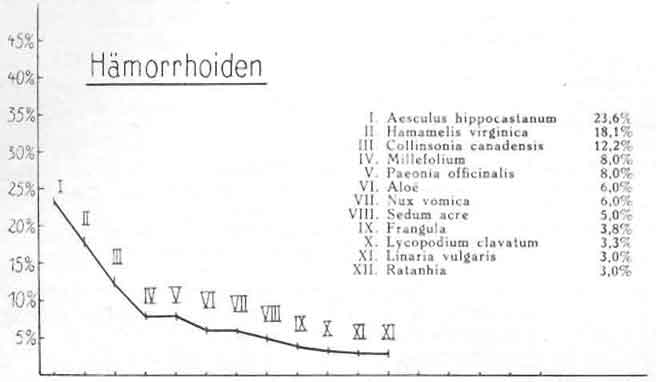

Schematische Darstellung der Häufigkeit der Anwendung verschiedener Heilpflanzen bei